Mientras fue arzobispo metropolitano de San Salvador, cada domingo, antes de terminar la misa en catedral, San Óscar Arnulfo Romero dedicaba parte de su tiempo a mencionar los nombres de personas cuyas familias habían reportado ante él como capturadas, desaparecidas, secuestradas o asesinadas.

Con este recuento, pedía que se respetara la vida de todos, fuera cual fuera su ideología o su condición social.

El 23 de julio de 1978, tras hablar del sufrimiento de la familia Cuéllar Ortiz por el secuestro de su hijo Álvaro Edgar, añadió: «Ha habido injusticias y violaciones en los procedimientos constitucionales, por ejemplo, el caso del Dr. Eduardo Espinoza Fiallos, el que gracias a Dios, después de un mes de engaño, ha sido devuelto a su familia. Y otros reos que han sido presentados con evidentes señales de torturas, como aquel que atendió una enfermera, con sus dedos pulgares casi deshechos».

De no haber sido martirizado, sin duda alguna, Romero habría alzado la voz ante las atrocidades cometidas durante los años más álgidos del conflicto y ante las atrocidades cometidas por las pandillas posguerra. Como arzobispo, habría denunciado las injusticias perpetradas por gobernantes, cuerpos de seguridad y funcionarios, sin importar banderas partidarias ni ideologías.

De vivir aún entre nosotros, qué habría dicho al ver cómo familias que pedían pacíficamente no ser desalojadas de sus viviendas fueron dispersadas por antimotines?

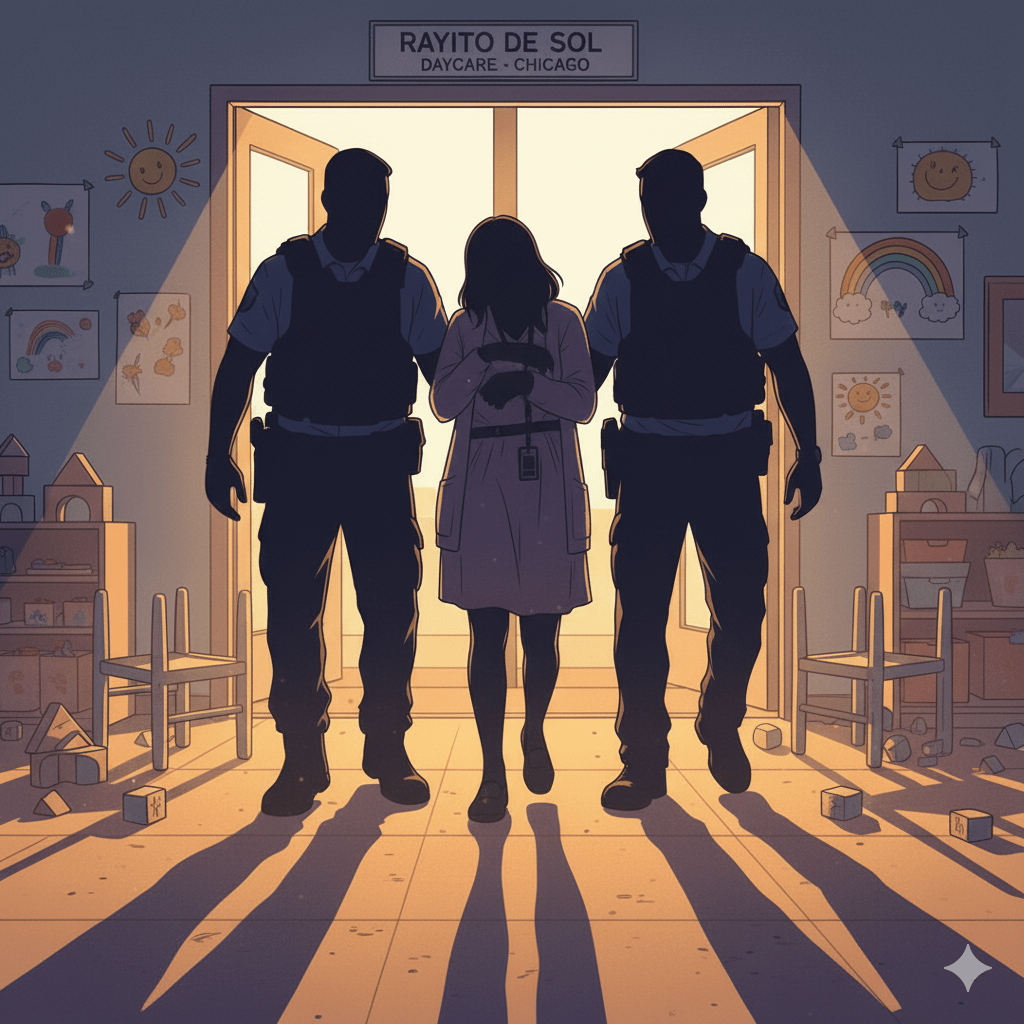

¿Se habría quedado callado al saber que cuando alguien es detenido bajo sospecha de haber cometido un delito, sus familiares no son informados de su paradero? ¿De su estado de salud, de su condición física?

¿Se quedaría callado al ver cómo se difama y encarcela a quienes se atreven a denunciar el irrespeto a las leyes y a la constitución del país?

Sin duda, aunque con miedo, no se guardaría sus palabras. Sin duda, no actuaría indiferente ante el sufrimiento del pueblo. Usaría su voz firme y con autoridad, de quien no busca venganza sino justicia, reclamaría un cese a la represión en El Salvador.

Alzaría la voz por todos los encarcelados injustamente, por la represión a las voces disidentes; por los pobres que, a 45 años de su martirio, siguen siendo arrinconados a punta de armas.

Con la serenidad que le daba ser cristiano, volvería a ser «voz de los sin voz»; aunque una vez más su denuncia le costaría un precio alto.

Deja un comentario